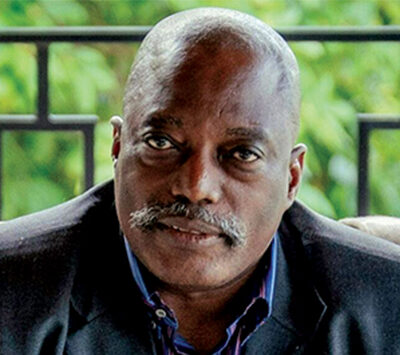

Por Sempa Sebastião – Jornalista e Analista Social

Escrevo sobre 1971 não como historiador distante nem como militante nostálgico, mas como angolano consciente de que a sua identidade foi moldada por uma guerra anterior à sua própria existência. Não vivi esses acontecimentos com o corpo, mas herdei-os como memória coletiva. 1971 não é apenas uma data; é uma ferida aberta na memória nacional e, ao mesmo tempo, uma lição que Angola ainda não terminou de compreender.

O colonialismo para além das armas

Quando esse ano chegou, Angola já estava mergulhada numa guerra desigual há uma década. Uma guerra que o poder colonial português insistia em maquilhar com linguagem administrativa. Para Lisboa, eram “operações de manutenção da ordem”. Para nós, era a continuação violenta de um sistema que negava humanidade, liberdade e futuro à maioria da população angolana.

O colonialismo não se limitava à presença militar. Estava na escola que excluía, na terra confiscada, no trabalho imposto, na humilhação quotidiana. A violência armada era apenas a face mais visível de uma opressão estrutural antiga.

1971 : quando a ilusão do império começa a ruir

Em 1971, já não havia ilusões. A guerra tinha-se espalhado para várias regiões do país. O Leste tornara-se uma frente ativa, enquanto o centro e o sul conheciam reorganizações estratégicas importantes. MPLA, FNLA e UNITA atuavam de forma distinta e, por vezes, concorrente, mas partilhavam um fundamento comum: Angola não aceitaria continuar colónia.

A guerra não era heroica nem limpa. Atravessava aldeias, desorganizava famílias e semeava medo. A população civil vivia entre a desconfiança do exército colonial e a esperança silenciosa depositada nos movimentos de libertação. O camponês, o soba, a mulher e a criança tornavam-se, involuntariamente, peças de um conflito que não escolheram, mas do qual não podiam escapar.

A resposta colonial e o desgaste irreversível

Portugal respondeu como os impérios respondem quando pressentem o fim: com mais tropas, mais controlo, mais repressão. Vieram os aldeamentos forçados, as grandes operações militares, o reforço do dispositivo de vigilância. No plano militar, o império ainda parecia sólido. No plano moral e político, estava profundamente corroído.

Em 1971, o colonialismo português já se encontrava politicamente esgotado, embora se recusasse a admitir. A guerra em Angola somava-se às da Guiné-Bissau e de Moçambique, drenando recursos, vidas e legitimidade internacional. A pressão diplomática crescia, e dentro do próprio Portugal instalava-se um cansaço que acabaria por explodir poucos anos depois.

A consciência como arma silenciosa

Para nós, angolanos, 1971 foi um momento de consolidação da certeza histórica. Não sabíamos quando a independência chegaria, mas sabíamos que ela era inevitável. A luta não se fazia apenas com armas. Fazia-se com consciência, resistência cultural e a recusa íntima de aceitar o estatuto de colonizado como destino natural.

Essa dimensão é muitas vezes ignorada nas leituras simplistas da história. No entanto, foi ela que sustentou a luta quando tudo parecia incerto.

A independência não foi um presente

Hoje, ao escrever sobre 1971, recuso duas armadilhas perigosas: a romantização da guerra e o esquecimento conveniente. A guerra foi dura, desestruturante e deixou marcas profundas que ainda condicionam Angola. Mas também foi o preço de uma afirmação histórica que não pode ser reduzida a um episódio secundário.

Angola não recebeu a independência como favor. Arrancou-a a um sistema que se recusava a reconhecer o óbvio: nenhum povo aceita eternamente ser governado contra si mesmo. A independência de 1975 foi apenas a formalização jurídica de uma libertação que, na consciência coletiva, já estava em marcha há muito tempo.

Conclusão: escrever como ato de responsabilidade

Escrever sobre 1971 é, para mim, um exercício de responsabilidade histórica. É lembrar que a liberdade não nasce do acaso, nem da generosidade dos impérios. Nasce da resistência, da memória e da coragem de dizer não, mesmo quando o preço é alto.

Enquanto essa memória não for plenamente assumida, Angola continuará a caminhar com o passado mal resolvido às costas. Eu escrevo para que a consciência histórica se torne força e orientação, e para que a nossa libertação seja sempre lembrada como conquista, nunca concessão.